手料理

六青みつみ

「今日は僕が料理を作ってご馳走する」

シオンが誇らしげな表情でそう宣言したのはローレンシアの最南端。地元の人々がエレミア地方と呼んでいる地域から、隣国エルファルトに向かう国境近くの森の中でのことだった。季節は冬だが、本場北国育ちのグレイルにとっては児戯のような気候だ。

数日前まで滞在していたヨルダ、マギィ、リーア一家の住居を辞したあと、シオンは歩きながらあれこれと野草や樹木を指さして名を諳んじ、聖痕草は擦り傷に効くとか鱗茎は滋養強壮になるとか教えてくれる。さらには地面を掘り起こし、冬が旬の根菜を見つけて満面の笑みを浮かべ、

「大甘根だ! これと穴熊肉を煮込むと、とっても美味しいんだ」

泥だらけの大甘根を頭上に掲げながら、グレイルに先刻の宣言をしたのだった。

穴熊肉は、ちょうど今朝グレイルが弓で射て「昼に食べよう」と捌いたばかりだ。

「――…」

グレイルは一瞬、せっかくの食材が代無しになるかもしれない可能性について検討し、被るかもしれない損失と得られる幸福――シオンの笑顔――を天秤にかけ、瞬時に幸福の方を選んだ。

「いいな。楽しみだ」

内心の計算は表情におくびも出さず即座に答えたつもりだったが、ほんの一瞬の遅滞とその意味にシオンは気づいて、ぷくりと頬をふくらませた。

「心配しなくても、ちゃんと食べられるよ」

以前のシオンなら気づかなかっただろう、グレイルのわずかな逡巡に反応して、素直な感情を出せるようになったのは良い変化だ。

「本当に楽しみにしてる」

グレイルは思わず破顔しながらシオンを抱き寄せてささやいた。それから泥だらけのシオンの手に自分の手を重ね、温もりを移しながら首筋に唇接ける。

シオンがくすぐったそうに顔を上げて笑うと、白い吐息が花のように冬空に広がった。

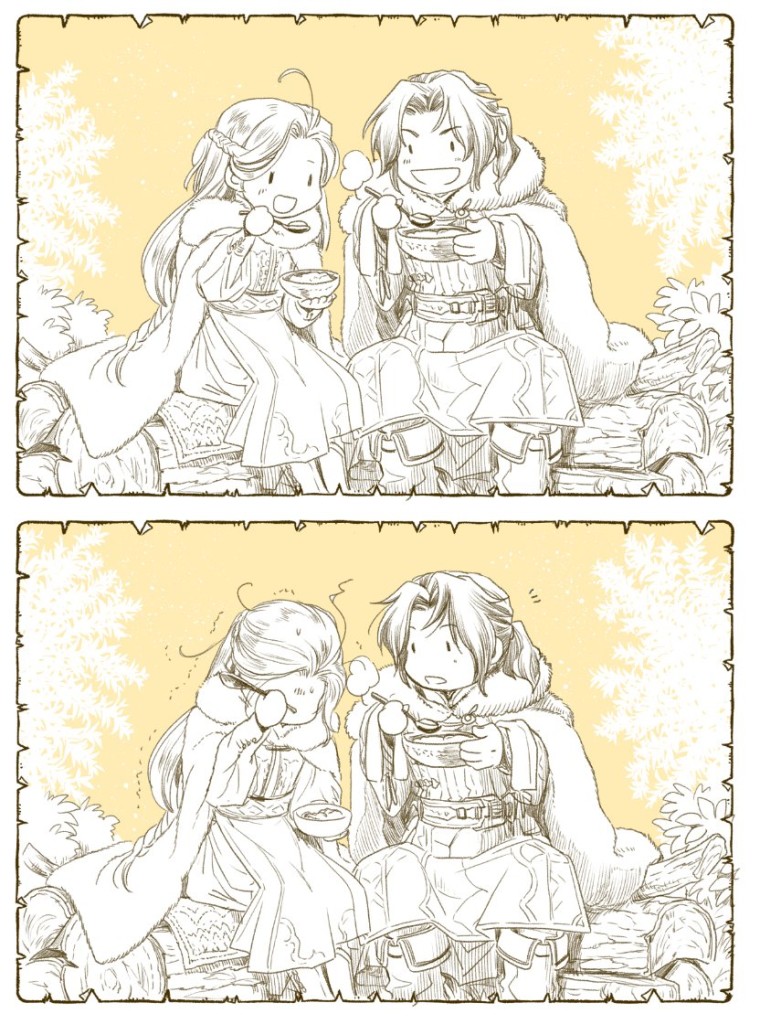

「はい、どうぞ。召し上がれ」

そう言って差し出された汁椀には、グレイルの予想よりも遥かにまともな出来映えの煮込み料理が盛られている。匂いも香草が効いて美味そうだ。

シオンは自分より先に、グレイルに食べてもらいたいらしい。自分の分はまだ椀によそわず、期待に満ちた瞳でグレイルを見つめている。宣言通りきちんと料理を作り上げたことへの誇らしさか、いつもより全体的にきらきらと輝いて見える。まるで陽射しを浴びた新雪のように美しい。

「ありがとう。いただく」

自然に浮かぶ笑みに唇をゆるめがら、グレイルは木匙で大甘根と穴熊肉の煮込みを掬い、二、三度息を吹きかけてから頬張った。

「――うん。美味い!」

しょっぱすぎるとか苦いとか辛いとか味がしないとか、様々に予想して覚悟していたのが拍子抜けなほど、シオンの料理はきちんと美味かった。これならいくらでも食べられる。

ひと口ごとに「美味い、美味い」と言いながら、あっという間にひと椀目を平らげてしまうと、シオンは蜜菓子を前にした子供のような笑顔で手を差し出し、グレイルの椀を受けとって、いそいそと嬉しそうにお代わりを盛りつけた。

笑顔と一緒に差し出された二椀目を、グレイルは礼を言って受けとりながら『ああ、これが幸福というものか』としみじみ己の境遇に浸った。

グレイルが二椀目も豪快に食べはじめたのを見ながら、シオンも自分の分を椀によそい、品よく木匙を口に運んだ。

「――…っ!?」

とたんに目を瞠り、動きが止まる。

「どうした?」

石でも入っていて嚙んでしまったのかと、グレイルが心配して顔を上げると、シオンは口元に手を当て、もぐもぐと苦しげに咀嚼して飲み込んでから、少し恨みがましい表情でグレイルをにらんだ。

「なんだ?」

本当に訳が分からなくて訊ねると、シオンはがくりと肩を落として小さくつぶやいた。

「グレイルって、味音痴だったんだね…」

†

雪で塗り込められるようなロッドバルトに比べたら、ローレンシア最南端の冬は確かに生ぬるい。けれど旅をする者にとっては、やはり厳しい季節だ。特に人里離れた場所に消えたり現れたりする、獣道みたいなか細い街道伝いを進むシオンにとっては。

何しろ宿に泊まりたくても街や村自体がない。代わりに無人の石塚のような簡易の宿泊処があると教えてくれたのはグレイルだ。防寒に特化した造りなので暖かい季節には向かない、冬の寒さを遮るためにみっちりと石積みした小さな建物で、半分地下に埋もれた塚のような外観だから、知らずに通りすぎる旅人も多いという。天井に穿たれた二箇所の空気穴は、新鮮な空気を取り込み、焚き火の煙を巧みに排出している。

道すがら拾い集めた薪で暖を取りながら、シオンは夕食後に茶を淹れてグレイルに差し出した。

「どうぞ」

「ん。ありがとう」

夕食はいつものようにグレイルが料理してくれた。そしてそれは、とても美味しかった。だからせめてお茶くらいは自分が淹れようと思ったのが理由の半分。残りの半分は、グレイルが淹れる茶はお世辞にも――いや、皆まで言うまい。シオンはマギィにもらった貴重な赤茶葉の香りを堪能しながら、豊潤な味を楽しむことに集中した。そこへグレイルがひと言。

「美味いな」

「そう?」

昼間の一件があってから、シオンはグレイルの味覚と称賛に対して懐疑的だ。これまで毎日グレイルの料理を食べてきたけれど、どれもすごく美味しかったから、まさか彼が味音痴だとは思わなかった。

「ああ。シオンが淹れてくれる茶は美味いだけじゃなく、なんだかとてもほっとする」

シオンの隣に座って肩を触れ合わせ、しみじみと身体の力を抜いて瞑目するグレイルの表情は、すっかり安心した様子で、言葉に嘘はない。

「それは…」と言いかけて、シオンは口をつぐんだ。――それは、僕の淹れ方がアモットさんの直伝だからだよ。

胸の内だけで告げたのは、声に出してしまうと、まるで焼きもちのようだと思ったからだ。

ラドウィック邸での仕事を一通り覚えたあと、頼み込んで淹れ方を伝授してもらった。特にグレイルの好みを覚えようと必死だった。ヨナス・アモットはシオンのそんな動機を知ってか知らずか、淡々と茶の淹れ方を教えてくれたのだった。

『シオンさんは舌が繊細で肥えていらっしゃるから、コツさえつかめばすぐに上手く淹れられるようになりますよ。その点、旦那様は――いえ、なんでもありません』

あのときアモットが言い淀み、飲み込んだ言葉をシオンはようやく理解した。

――そういえば、初めてグレイルが淹れてくれたお茶も凄い味だったっけ…。

グレイルの私室にあったとはいえ、茶葉はアモットが用意したはずだ。ならばそれなりの銘茶のはずなのだが、それがどうしてあんな味になるのかシオンには理解できなかった。

それがあったから旅に出てからも、食後の茶はシオンが率先して淹れるようにしている。ただ、ときどきうっかりグレイルが先に淹れてしまうことがある。もちろんシオンは文句など言わず、有り難く頂くのだが。

不思議なのは、その茶が以前よりは不味く感じられないことだ。どうかすると美味しく感じるときもある。

グレイルの腕が上がったのだろうか?

――それはないな。

シオンはグレイルが茶を淹れるときの豪快な手つきと手順を思い出して、小さく首を振った。

――僕の舌が慣れてきたのかな?

そんなことを考えながら茶を飲み干すと、待ちかまえていたように抱き寄せられた。

「何を考え込んでいた?」

笑みを含んだ声と一緒に指先で頬を突かれ、やさしく撫でられて、唇が重なる。

質問したくせに口をふさいだら答えられないのに。そう思ったら唇を重ね合ったまま笑ってしまった。

わずかに離れた距離を縮めるように、グレイルの舌が追いかけてシオンの唇を舐める。くすぐるように。問うように。

答の代わりにシオンはグレイルを抱きしめ返し、張りのある黒髪に指を絡めて掻きあげた。我が物顔で男の髪に触れられるこの所作が、シオンは好きだ。独占欲によってかき立てられた疼きを楽しみながら、シオンはグレイルの髪を括っている普段使いの髪紐を解いた。それを合図に、グレイルがのしかかるようにシオンを押し倒す。背中が地面につく前に、ぶ厚い毛皮の外套を素早く敷いてくれる周到さが嬉しい。

「シオン、何を考えていた?」

唇接けの合間に再び問われて、シオンはまぶたを上げ、グレイルの目元に落ちた前髪を手のひらで撫で上げながら、さっきまで考えていたことを端的に告げた。あからさまな表現は避けて。

「最近、グレイルの淹れてくれるお茶が美味しく感じるんだ」

グレイルはそれの何が問題なのかと言いたげに首をひねった。シオンも一緒に首をひねる。

明確な答えが出ないまま、それきり会話は『明日の天気はどうだろう、国境の向こうはどんな街かな』などと、他愛のないものから羽毛のようにふわふわとした睦言に変わった。そうして互いに肌を温め合い、愛を交わして眠りにつく。

旅にヨナス・アモットやイザーク・ゴッドルーフが同行していたら、ふたりの会話を聞いてきっとこう助言したに違いない。

『愛する伴侶の手料理には、何にも勝る秘密の調味料が使われるんですよ』

2020年12月18日UP 禁無断使用

イラスト:稲荷家房之介先生にご提供いただきました/禁無断転載